Konstitusi Indonesia secara tegas menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional dengan mandat alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Pada tahun-tahun terakhir, porsi ini setara dengan lebih dari Rp600 triliun per tahun. Namun, besarnya anggaran tersebut berbanding terbalik dengan realitas di lapangan: ratusan ribu guru honorer masih berada dalam kondisi kerja tidak pasti, dengan penghasilan rendah dan status kepegawaian yang tertunda belasan bahkan puluhan tahun. Ironisnya, di saat yang sama, negara mampu mengakselerasi rekrutmen tenaga pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG)—seperti ahli gizi, akuntan, dan tenaga administrasi—dalam waktu yang relatif singkat dan dengan skema kepegawaian yang lebih menjanjikan.

Secara kebijakan, pendidikan dan MBG memang berada dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia. Namun orientasi keduanya menunjukkan perbedaan prioritas yang tajam. Anggaran pendidikan secara struktural terserap pada belanja rutin, terutama gaji dan tunjangan ASN, sehingga ruang fiskal untuk peningkatan mutu, kesejahteraan guru honorer, serta pengembangan kompetensi menjadi sangat terbatas. Akibatnya, proses afirmasi guru honorer ke skema PPPK berjalan lambat, selektif, dan kerap berubah-ubah, menciptakan ketidakpastian kebijakan yang berkepanjangan.

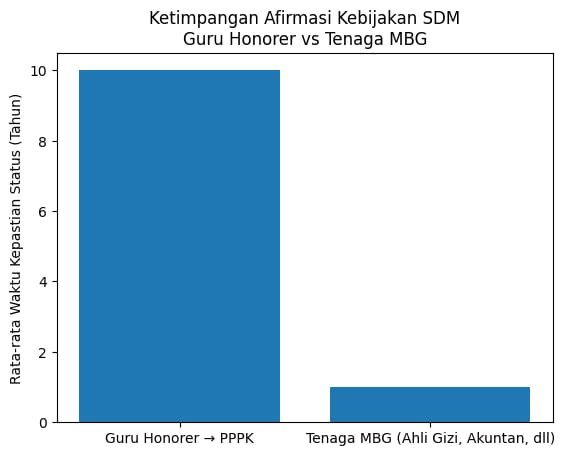

Sebaliknya, MBG sebagai program prioritas nasional didesain dengan pendekatan eksekusi cepat dan terpusat. Demi menjamin akuntabilitas anggaran dan standar gizi, negara membuka ruang luas bagi perekrutan tenaga ahli seperti ahli gizi dan akuntan dengan mekanisme yang relatif ringkas. Dari perspektif tata kelola, langkah ini rasional. Namun dari perspektif keadilan kebijakan, situasi ini memunculkan paradoks serius: tenaga pendukung program baru memperoleh afirmasi negara lebih cepat dibanding guru yang selama bertahun-tahun menopang sistem pendidikan dengan status honorer.

Ketimpangan ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan cerminan bias kebijakan pembangunan. Negara tampak lebih responsif terhadap program dengan output jangka pendek dan terukur—seperti distribusi makanan—dibanding investasi jangka panjang yang kompleks dan politis, seperti reformasi kesejahteraan guru. Padahal, tanpa guru yang sejahtera dan bermartabat, fungsi pendidikan sebagai mesin mobilitas sosial dan pembentuk kompetensi bangsa akan terus melemah.

Lebih jauh, jika MBG tidak diintegrasikan secara substantif ke dalam ekosistem pendidikan—melalui penguatan UKS, kurikulum gizi, dan sinergi dengan guru—maka program ini berisiko menjadi belanja konsumtif berulang tanpa dampak struktural. Negara akan terus membiayai makan anak setiap hari, tetapi gagal memastikan kualitas pengajaran yang membentuk daya pikir, karakter, dan keterampilan abad ke-21.

Pada titik ini, pertanyaan kebijakan yang seharusnya diajukan bukanlah apakah MBG penting, melainkan mengapa negara mampu bergerak cepat mengafirmasi tenaga program baru, tetapi lamban dan ragu memberi kepastian kepada guru yang telah mengabdi puluhan tahun. Jika ketimpangan ini dibiarkan, Indonesia berisiko mencetak generasi yang sehat secara fisik, tertib secara administratif, namun rapuh secara intelektual.

Negara yang adil bukan hanya yang mampu memberi makan warganya, tetapi yang berani menghargai dan memuliakan pendidiknya. Tanpa itu, anggaran besar hanya akan menjadi statistik, bukan peradaban